二次元是什么?从阴阳师看二次元文化的定义与范畴

怪盗团的团长裴裴

什么是“第二维度”?这是一个严肃的问题

自2014年起,“二次元”便成为媒体圈、投资圈的热门词汇。尤其2018年哔哩哔哩上市后,互联网巨头、投资人、媒体更是密切关注“二次元文化”的市场前景,甚至有地方政府专门成立了“二次元经济”的行业协会。然而,“二次元”到底是什么?什么是二次元,什么不是二次元?如果不能先理清概念,就无从进行专业的分析和判断。

《阴阳师》经常被误认为是二次元游戏,但它只符合“泛二次元”的定义,并不属于“硬核二次元”。严格来说,《阴阳师》的画风、人物设定、世界观都属于“古典日式风格”(日系风格),而非二次元风格。不过这款游戏毕竟借鉴了日本二次元文化,其核心用户中也有一部分是二次元玩家,所以我们可以将其归类为“泛二次元”。如果说“硬核二次元”是飞行器,“泛二次元”就是飞行模型,两者的内核是天壤之别。不过,网易后续的《永恒之城7日》、《魔法禁书目录》和《叛逆的百万亚瑟王》确实符合“硬核二次元”的定义。

(《阴阳师》可以说是一款“日式二次元”游戏,而不是一款“硬核二次元”游戏。)

媒体和投资者常犯的一个错误,就是把所有的动画、漫画、游戏都归入“二次元”范畴。其实,当代语境中的“二次元”有着严格的内涵和界限。《多啦 A 梦》这样的老少皆宜的动漫、《熊出没》这样的儿童动画、《蜘蛛侠》这样的美式动画,显然都不是“硬核二次元”,甚至不能归入“泛二次元”,更不应该被划入二次元文化和经济的范畴。不少国产动画公司也痛恨“二次元”这个标签,只乐于把自己归类为“动漫产业”,而不乐意归类为“二次元市场”。

说得更直白一点:在中国当代语境中,“ACG文化”等同于“日本御宅文化/ACGN文化”(ACGN=动画、漫画、游戏、轻小说)。“日本御宅文化”起源于日本经济高度发达的上世纪70年代末,在受到一系列现象级产品的影响,经历泡沫经济破灭的洗礼后,到2000年基本形成了完整的体系和规则。

从日本的经历可以看出,二次元一开始是一种小众文化,是年轻人展现个性、拒绝平庸的结果,符合日语中所谓的“中二病”。因此,二次元作品的主角往往是十六七岁的高中生,设定往往与现实世界相关却又有所区别,强调个人英雄主义,鄙视现有秩序。圈外人往往将二次元理解为“一群二年级男生拯救世界的故事”。这种理解虽然片面,但也不无道理。然而随着社会经济的变化,二次元作品越来越主流,二十年前的“小众作品”或许早已被公认为经典。因此,二次元的粉丝们也在不断分化进化,大家都想寻找一片属于自己的新天地。

解构“2D”:如何创作成功的2D作品?

如何判断一部作品的二次元属性有多强?如何判断一部二次元作品能否成功?这里我们试图通过深度解析硬核二次元作品《少女与战车》来“解构”二次元文化。《少女与战车》是2012年上映的动画连续剧,此后迅速拓展到动画电影、漫画、小说、游戏等领域。可以说它代表了一代日本动漫观众的记忆,具有很强的引导意义。经常看怪盗团官方账号的朋友可能会注意到,《少女与战车》是团长最喜欢的三部日本二次元作品之一(另两部是《女神异闻录》和《弹丸论破》)。

(《少女与战车》的五位主角坐在作为“旗舰车”的4号战车上)

世界观:越垂直越独特,越能吸引到忠实粉丝

《少女与战车》的世界观与现实世界有几分相似,最大的不同就是与茶道、花道比肩的“坦克道”的存在:女高中生以操作战车、参加实弹比赛为荣,谁掌握了“坦克道”,谁就能成为学校里的尖子生,成为追求者眼中的女神。这一设定看似新奇,其实继承了《樱花大战》开创的“机甲少女”模式,以及《战斗妖精雪风》、《舰队Collection》开创的“武器萌少女”模式。战车的冷酷与少女的柔情形成绝妙的反差,对男性观众很有吸引力。近年来类似的动漫作品还有《苍蓝钢铁侠的琶音》、《青春的涟漪》等。

《少女与战车》对坦克做了非常细致的研究,涵盖了从一战到二战的数十种真实坦克装甲车,就连不那么火爆的坦克改进型也符合史实。这代表了当代二次元作品的趋势:垂直化,或者说类型化。通过细致的研究,《少女与战车》精准地抓住了军事迷群体(军事宅男),让他们成为核心粉丝。这个群体虽然规模不大,但却极其忠诚、充满活力,能吸引到一大批“追随者”。因此在日本,《少女与战车》的受众年龄较大,甚至有七八十岁的爷爷沉迷其中的案例!在如今高度分化的二次元文化中,想要做出大而全的爆款作品实属不易,只有切入某一垂直领域,才能成功。

除了坦克主题,《少女与战车》还有一些新奇的设定:高中被设定在类似航空母舰的“校船”上,在浩瀚大海中游弋;日本各地的高中都有自己的坦克队,每年都会举办坦克赛冠军赛;每所高中使用的坦克都来自特定国家的历史,包括美国、德国、俄罗斯等(主角所在的高中除外)……这些或真实或虚幻的设定巧妙地模糊了二次元世界与现实世界的界限,让观众产生了一定的代入感。在衍生小说中,《少女与战车》进一步丰富了世界观,使其显得真实可信。

(《少女与战车》主角队使用的坦克装甲车)

除了坦克,《少女与战车》还对世界各国的风土人情进行了极为细致的描写。主角所面对的其他高中,往往完全采用了某国的风格与文化。动画系列中,对美国、德国、俄罗斯、意大利、芬兰等国家的历史军事传统进行了细致的描写,音乐也改编自各国经典军乐;2017 年的剧场版中,还加入了法国。这无形中扩大了作品的受众:即便你对坦克装甲车不感兴趣,也很有可能被历史文化知识所吸引。当然,各国历史文化也属于“垂直化”的范畴,吸引的依然是“小而精”的核心粉丝群体。

与1980年代至2000年代主流ACG作品不同,《少女与战车》并不涉及拯救世界这样的宏大叙事。纵观整个系列,最大的危机也只是女主角高中的生存危机,只要女主角赢得比赛就能解决。这符合2000年代以来ACG文化的趋势:抛弃全球性、公共性主题,转向私人化、微观化的故事。《少女与战车》虽然以二战时期知名的坦克作为载体,但讲述的依然是一群高中女生的日常故事,简洁明了,没有复杂的深层结构。当然,“十六七岁高中生拯救世界”的经典ACG套路至今并未消失,只是其主流地位受到了挑战。

角色设定:“可爱属性”为核心,颜值与声优为两翼

二次元作品在制作流程上与三次元作品最大的不同,就是不会有真人演员,所有角色都以画作或模型的形式出现。这既是优点也是缺点:因为不是真人扮演,所以不会被某位演员的真实形象所束缚,拥有无限的可能性,但也容易显得单薄,缺乏可信度。因此二次元作品的人物设定(性格)非常重要,好的性格设定是成功的一半。《少女与战车》及其各类衍生作品,至少留下了数十个栩栩如生的角色,可以说是二次元性格设定的教科书。秘诀就在于:以“可爱属性”为核心,搭配外貌设定与声优,形成立体形象。

(《少女与战车》的演员阵容涵盖了各个高中的全明星,其中包括许多受欢迎的配角)

“萌”是二次元文化中的重要概念,被“宅男”用来形容“极度喜爱、能引起内心共鸣的事物”。起初“萌”主要用来形容女生,后来适用范围扩大,甚至可以用于二次元世界之外的现实人物。“萌属性”(萌点)是角色增加可爱度的特性,可以是外在属性,也可以是内在属性。二次元世界本质上是一种反主流的叛逆文化,二次元爱好者喜欢的“萌属性”必须是与众不同、与众不同的。如何赋予角色真实可信的“萌属性”是策划二次元作品最大的挑战。《少女与战车》在这方面就非常成功。

一个2D角色可以有很多“萌属性”,但一定有一两个“主萌点”和若干个“次萌点”。《少女与战车》的五个主角,就有两个共同的“萌属性”:轻百合和技术宅男。所谓“轻百合”是指少女之间纯洁无私、相互扶持的友情;本作所描写的“坦克之路”需要少女们在战场上相互配合,完全符合“轻百合”的定义。所谓“技术宅男”是指在特定领域拥有强大技术实力的专业人士;坦克、装甲车是专业性极强的技术武器,操作手当然符合“技术宅男”的定义。

《少女与战车》的主角们也都拥有独特的“可爱属性”。比如,武部沙织是主角队中的“大姐姐”,长相、性格、气质都比较成熟,给人“可以依靠的大姐姐”的感觉;擅长料理,是“料理高手”,经常举办聚餐来鼓舞士气。玲泉麻子则是典型的“反差萌”,喜欢睡懒觉,经常迟到,但在战场上却是技术高超的坦克驾驶员,反差巨大;沉默寡言,缺乏情绪波动,在二次元文化中被称为“三无”(无嘴、无心、无表情),有着独特的魅力。两个角色都塑造得很成功。

(武部沙织,典型的女王料理专家;玲泉麻子,典型的三无反差可爱)

“萌属性”主要通过性格来展现,但外貌设定也很重要。比如“短发”一般对应“活泼开朗”的可爱属性,“长发”对应“文艺忧伤”;“垂眼”(外眼角下垂)一般对应“温柔腼腆”,“吊眼”(外眼角上翘)对应“强势傲慢”。如果角色的头发和瞳孔颜色是深色(如黑色、深灰色),会比较显眼,给人以性格强势的感觉;如果是浅色(如橙色、棕色),就不会给人带来这种印象。《少女与战车》的五个主角,有三个短发、两个长发、两个黑发、两个棕发、一个橙色头发,三个垂眼、一个吊眼、一个半眼,实现了多样性,也和角色性格息息相关。

二次元作品是没有演员的,声优(配音演员)才是人物在现实世界的唯一投射。声优不仅提供声音,还必须给人物注入情感,为整部作品定下基调。《少女与战车》特意选择了一群名气不那么响亮的声优,当时他们的平均年龄还不到30岁,但却充满活力与干劲。以新人为主组成的声优组合,刚好契合本作积极向上的风格,得到了粉丝们的支持。本作的主声优渕上麻衣和爱美,后来都获得了全国性的声优奖。事实证明,成功的二次元作品,离不开优秀合适的声优。

(少女与战车五位女主角的性格与可爱属性)

艺术风格和音乐:少女与战车成败的关键

如上所述,《少女与战车》选择的“高中女生+装甲坦克”题材非常明确且垂直,能够吸引铁杆粉丝;优秀的人物设定能让不同类型的二次元受众找到“可爱点”。然而,这一切只是基础:要想在商业上取得成功,还必须尽可能扩大粉丝群体并延长生命周期。换言之,《少女与战车》不仅要稳住“种子用户”,还要吸引“跟进用户”,才能在浩如烟海的竞争对手中脱颖而出。我们认为,决定《少女与战车》成功的两大因素是画风和音乐,它们在扩大用户群体方面做得非常出色。

《少女与战车》的“少女+武器”路线在日本的ACGN界并不少见,甚至已经形成了一个流派。该流派中有两种作品的流行风格:第一种是“萌少女风”,强调少女青春靓丽的一面,作为背景的武器装备也带有“萌”或“Q版”的风格;第二种是“冷硬风”,强调战场阴暗冷酷的一面,操作武器的少女也沾染着冷酷或沉默的性格。《舰队Collection》是前者的代表,《苍蓝钢铁侠的琶音》则是后者的代表。《少女与战车》不属于这两个类别,而是偏向于“日常风”:在战争场景之外,看上去和一般的校园题材作品没什么区别。这种“日常风”的风格对于吸引泛二次元、三次元用户,扩大市场版图大有裨益。

(从左到右依次为《舰队Collection》、《苍蓝钢铁侠的琶音》、《少女与战车》)

历史上,日本二次元作品一直致力于画风的革新,以增加观众的趣味性。比如“少女+武器”题材的鼻祖《樱花大战》就是典型的“华丽画风”,场景设计和人物服饰都非常出色,还有大量华丽的舞蹈场面;《舰队Collection》所推崇的“萌少女画风”一度成为主流,“萌少女”甚至被当做“二次元”的代名词;《苍蓝钢铁侠的琶音》的“冷硬画风”近几年不断兴起,火遍半个世界的《进击的巨人》更是冷硬不凡。但无论潮流如何变化,写实的“日常画风”依然是稳妥可靠的选择。《少女与战车》的制作公司阿克塔斯实力并不强,历史上主要以合拍、承包为主,选择“日常画风”可以降低风险。

《少女与战车》的音乐是重要的加分点,自2012年至今,至少有16张相关音乐专辑发行。在作品原版动画中,只有片头曲、片尾曲等少量音乐为原创,其余均改编自各国经典军歌,如著名的《喀秋莎》、《共和国战歌》。制作公司巧妙地以二次元视角重新诠释了这些军歌,赋予了它们新的魅力,让“军事宅男”和二次元粉丝都能从中找到乐趣。值得一提的是,《少女与战车》的音乐与剧情紧密相连,例如《喀秋莎》在主角与苏联坦克的实弹比拼戏份中出现,全程以俄语演唱,音乐成为了作品中不可或缺的一部分。

《少女与战车》的音乐爆红后,制作方几乎将其商业价值“延伸到最大限度”,不仅发行了大量原声带和翻唱专辑,还邀请东京爱乐乐团举办了数场《少女与战车》交响音乐会。2015-16年,制作方还发布了数首原作动画中未出现、由原作人物演唱的新歌,收录在专辑《少女与战车音乐之路》中。虽然《少女与战车》系列尚未正式引入国内,但其音乐专辑已在网易云音乐上积累了数万粉丝。很多观众并没有接触过二次元文化,而是通过音乐认识了这部作品。总之,没有制作精良的音乐,就没有《少女与战车》庞大的粉丝群体。

(少女与战车OST及新音乐专辑稍后发布)

二次元经济:“垂直化”为原则,用户粘性为生命线

不管是在日本还是中国,“硬核2D”作品都很难获得主流玩家的认可。比如本文详细分析的《少女与战车》,在日本只能算是一部“纵横大作”,归根结底也不过是几十万军事宅男的最爱;怪盗团首领最爱的《女神异闻录5》,销量也不过200-300万套,与国际知名的3A大作相差甚远;更别说《弹丸论破》,无论是游戏还是动画,其商业表现都只介于二线与一线之间。

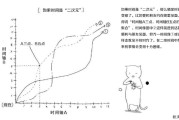

既然“硬核二次元”的商业价值有显著的局限性,那为什么厂商们还要开发这样的作品呢?因为“硬核二次元”的受众群体虽然少,但忠诚度却很高,属于“虽然少,但靠谱”的类型。“泛二次元”以量取胜,而“硬核二次元”则以韧性取胜。比如《少女与战车》剧场版在日本上映后,首周票房仅为1.28亿日元,成绩不尽人意;然而,在随后的20周里,影片几乎每周都新增1亿日元的票房。最终影片在长达50周的上映周期内斩获24.4亿日元,创下日本动画电影近年来的第二大票房纪录。受此鼓舞,《少女与战车》制作方宣布将在2017-18年连续推出6部剧场版动画。

(少女与战车2015电影票房,单位:百万日元)

“重度二次元”粉丝忠诚度高,长期留存率高,不易受短期事件影响。例如,制作《女神异闻录》的公司Atlus曾陷入财务危机,导致第四代和第五代游戏发行间隔八年,但并未影响粉丝抢购《女神异闻录5》;2016年发布的《弹丸论破》动画系列收获大量差评,甚至得不到核心粉丝的认可,但2017年发布的新游戏依然取得了不错的成绩。近年来,世嘉、卡普空、万代南梦宫等各大游戏公司纷纷推出“IP活化策略”,试图复活上世纪八九十年代风靡的老IP;这一策略只适合“重度二次元”作品,因为它们的核心粉丝黏性很高。

“硬核二次元”与“泛二次元”的界限并不清晰:一部优秀的“硬核二次元”作品,可以主动或被动地扩大粉丝群体,从亚文化进入主流文化。在二次元圈,有“普通漫画”一说,即“受众广泛,大家都看”的动漫作品;《海贼王》《名侦探柯南》《火影忍者》《死神》被誉为“日本四大普通漫画”。所谓的“普通漫画”几乎都是从硬核小众作品发展而来的,越来越符合大众的口味。比如《火影忍者》从1999年开始连载,2006年进入日本历史漫画百强;在这个过程中,《火影忍者》的世界观越来越宏大,偏离了日本传统的视角,价值观强调爱、和平、宽恕,成功吸引了不少普通读者。

(“日本四大最受欢迎漫画”:海贼王、名侦探柯南、火影忍者、死神)

《死神》是一个相对不成功的例子:虽然是面向大众的四大漫画之一,但知名度和商业价值都低于其他三部;2013年该漫画的电子版由腾讯漫画引入国内,至今未进入主流消费者的视野。原因有二:第一,《死神》通篇以“灵界”、“地狱”等概念为主,可能部分读者难以接受,设定过于复杂;第二,作者久保带人开始写作时才24岁,缺乏接手大型商业作品的经验,限制了作品的商业价值。不过,对于作者来说,其实也没什么遗憾——24岁就开启了这样一部人气重磅的漫画作品,远远超越了99.99%的同龄人,让其名声大噪,这还有什么不满意的呢?

这就是“投资人心态”与“创作人心态”的区别——前者只看到每年市场上出现大量轰动一时的佳作,却不去思考这些佳作是在什么样的条件和方法下诞生的。对于投资人来说,内容行业就像是一个“黑箱”,只能看到它不断吐出成果,却看不到黑箱里的具体流程。因此,投资人注定只能滞后被动接受内容行业的变化,无法前瞻。毕竟,这个行业的每一次进步、每一次改变,都是创作者和专业人士从最细微的环节出发,做出的。

(本文主要内容来自于怪盗团2017年9月发表的长篇报道,并根据情况的变化做了必要的修改。欢迎读者对本文的观点和材料提出宝贵的意见和建议。)

文章评论