算法规训与柔性嬗变:大学生网络行为的理性

算法规训与柔性演化:大学生上网行为的理性反思

作者:何航1、鲍万松2(上海海事大学1信息工程学院、2校长室)

摘要:网络世界的虚幻与娱乐、乌托邦式的平等交流、充满想象力的人生价值观认知,使得人与技术的连接遭遇伦理道德困境。 虚拟想象中理想的“他者”与陷入身份危机的“自我”,构造出一种不断演变的张力。 大学生以虚拟身份展现自我认同,却首当其冲受到算法的“技术无意识规训”。 对此,思想政治教育工作者必须抛开算法的技术神话,理性看待算法学科对大学生上网行为的灵活演进。 风险,充分发挥思想政治教育功能开展算法治理,提高在线教育成效。

关键词:算法学科; 网络行为; 思想政治教育

算法是利用大数据分析和信息过滤机制来准确匹配信息内容和用户的技术。 中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023年6月,我国网民规模达10.79亿,互联网普及率达76.4%1]。 互联网平台基于算法技术,为用户进行数据挖掘和信息采集,快速实现数字化内容聚合和精准推荐,生成“个性化定制”的日报。 然而,网络世界的虚幻与娱乐、乌托邦式的平等交流、充满想象力的生命价值认知,造成了人与技术的连接中的伦理道德困境。 虚拟想象的理想“他者”与陷入身份危机的“自我”,构造出一种不断演化的张力。 面对算法的“无意识的技术纪律”,大学生首当其冲,其自我认同、价值取向、社会模式存在弹性演化的风险。 如何解决算法“揭面具”问题,正确运用网络思想政治教育治理算法,引导大学生增强算法意识,规范网络行为,增强算法与人的相互嵌入性,是本次会议考虑的重点问题。文章。

一、现实图景:算法时代大学生网络行为的身份表征

算法构建的“数字城堡”,以其高度的匿名性和开放共享性,让用户体验拟态的情感诉求,重构定位自己的理想人格,叠加物质符号探索新的自我身份,深刻影响网络世界。大学生文化生态.

(一)自我呈现:高度隐蔽的身份创造

美国社会学家欧文·戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》一书中指出,人们在前台(观众可以看到并获得特定意义的表演场合)使用各种符号来塑造自己的个人形象。 随着算法的介入,前台的模糊性受到网络匿名性的影响。 性别、年龄、身份等存在于虚拟、想象的自我建构中,可以随意选择或替换。 大学生广泛活跃于互联网前端。 由符号组成的虚拟世界,最大限度地营造了一个“自由自在、充满戏谑、完全由自己掌控的巴赫金式自由狂欢广场”。 对意义表达的需求伴随着真实认同感的发展。 消失,逐渐淡化固有的“权威意识”叙事框架,取而代之的是潜在自我意识的觉醒。 个体通过高度隐秘的自我塑造、揭露和表现来完成批判和建构。 例如,系统自动生成默认的昵称和头像。 用户可以躲在这样的群组ID后面,肆无忌惮地上网,弥合“存在”与“缺席”之间的差距,让“真实的自己”隐形。

网络媒体的营销机制让自我发生模仿转向。 比如,新浪微博鼓励“随时随地发现新事物”,小红书宣扬“你的生活指南”,也让理想与现实之间的反思得到重新诠释。 B站2023年财报显示,平均月活跃用户数达到3.24亿,平均日活跃UP主数同比增长15%。 其中,大学生作为主要的内容生产者和使用者,在现实之外创造出新的多重虚拟身份。 网络关系的分散和变化激发了他们对数字化生存的需求。 通过对自有IP的深度运营,获得粉丝、订阅、评论形成的互动社区,引发了虚拟人物的涂装现象,受人为、刻意的逐利影响,大量生产虚假的“完美”。个性”。 同样,情感大学生对浪漫爱情的向往也体现在二次元、二次元游戏中。 网络“虚拟恋人”恰好弥补了真实情感的缺失,为寻求躲避“熟人目光”、追求自由成长的大学生提供了一条想象的途径。 空间。

(2)群体依恋:社交圈子中的身份认同

根据社会心理学研究,人们社交的目的之一是满足亲和需要、亲密需要和克服孤独感。 当人缺乏亲密的人或关系时,就会产生“情感孤独”; 当人们缺乏群体归属感时,就会产生“社交孤独感”2]148。 大学生既有个体需求,也有群体归属感的发展需求。 他们渴望在网络社交中进行平等对话,当特定群体的情感泛滥时,往往会表达相互的价值认同,与其他个体或整体形成融合感和依赖感。 这也为思维方式和行为偏好的趋同积累了情感基础。 以利益为中心的文化团体和网络组织利用“去中心化”的传播方式来强化群体意识。 围绕游戏、动漫等特定领域,大学生分享经验、信息、交流情感,为陌生人提供支持和安慰,甚至还创造了独创的网络码字系统,在群体成员之间建立了价值取向。 例如,豆瓣“985垃圾引入计划”群体通过其冷酷的自嘲和不愿接受现状的“哀悼”表达,形成了一种相互认同和认同。 一个令人鼓舞的情感社区。

网络群体传播所产生的亚文化圈具有相对稳定的内部结构。 《青年杂志》发布的《圈层营销方法论》报告共总结了8大类、32小类,涵盖泛二次元、追星粉丝文化、游戏、体育、音乐文化、艺术、文化生活方式和身份。 约169名青少年文化圈人士。 圈子文化连接并实现成员之间的共同目标和协作意愿,进而影响个体成员的态度和行为。 在建议机制的作用下,群体的倾向会以异常的速度蔓延。 多数意见会对成员中的个人意见或少数意见施加压力,导致情绪、意见或态度向极端方向转变,导致“群体迷失方向”。 ”,正如勒庞所说,一种非理性、分散的存在3] 39.大学生缺乏社会经验,容易受到群体极化的影响。他们忽视了圈子固有的同质性、封闭性和排他性,放任“后真相”情绪积累和共鸣,事实和真相被淹没在噪音中,甚至会导致网络暴力、媒体审判等负面后果。

(3)符号消费:通过有趣的区分进行身份识别

“象征性消费”一词是由鲍德里亚提出的,指的是通过消费体现一个人的社会地位和身份的过程4]47。这也意味着人们在进行消费活动时,购买的并不是物品的使用价值。商品,而是商品所附加的符号所代表的文化意义。 随着“为爱付费”、“为感情充电”消费潮流的兴起,商品的象征价值成为大学生消费行为的主要动机。 原因在于,与父辈相比,“Z世代”的主体生活更加丰富,兴趣更加广泛,对精神文明的需求也更加强烈。 符号商品被视为创造、培育和发展自我认同的工具,包括确定个体身份、获得群体身份并被群体成员认可、表达个性的社会意义。 在这个过程中,商品的使用价值可以忽略不计,凸显的是商品背后财富、身份、地位的象征价值。 网络平台的差异化也为符号信息的传播、符号消费行为的展示、沉浸式体验提供了空间。 基于对符号价值的认可,个体消费差异化的符号来满足个性化和自我实现的需要。 例如,DIY等时尚店提供半成品服装和配饰进行装饰,可以自由DIY风格定制,吸引大学生买手、潮流达人、时尚达人“打卡”。

新身份的模糊性和不确定性可能会加剧对象征性消费的依赖。 圈子里的生产和消费都是基于模因的传播和话语逻辑的构建。 新加入的个体通过消费来巩固对圈子文化的认同,以换取维持自己的身份5]。 大学生正处于青少年向成年的过渡阶段,对身份危机更加敏感。 面对新环境、新形势,他们热衷于拥有商品的象征价值来证明和展示自己的身份,跟风购买“网红”。 同一风格的产品还可能导致过度消费或为了攀比、炫耀而借贷,甚至可能导致高额债务。 例如,以盲盒形式出道的泡泡玛特,每件售价超过50元,但《全图》集邮藏品中的分享订单,诱导消费者盲目追新、隐藏模式,使用户陷入粉丝化、粉丝化。粉丝化。

2、科技神话:基于算法的大学生上网行为柔性演化的风险

互联网的多样性和开放性促进了大学生个性的释放和自由发展。 但如果主体过于依赖算法技术搭建的“数字城堡”,主体就会面临被削弱、异化的风险,甚至可能被算法代理,形成一定的网络“刻板行为”。对技术的醒悟需要理清其背后的运行逻辑,正确看待技术应用和算法的全面渗透对社会和个人的影响。本文对上海某大学的大学生进行了问卷调查,内容涵盖了高校。学生日常互联网使用习惯、对算法技术的认知和基本态度等。共发放问卷480份,回收有效问卷434份,有效率为90.4%。

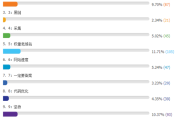

调查显示,65.67%的学生对算法技术的广泛使用保持中立态度,21.2%的学生持否定态度; 67.56%的学生认为互联网平台上算法的使用会让消费者权益面临风险,25.81%的学生认为存在很高的风险。 在APP的选择上,男生倾向于使用网络直播平台(如斗鱼等)和二次元平台(如哔哩哔哩、腾讯动漫等),女生则倾向于使用网络文学平台(如起点、锦江等)、在线论坛(如微博、贴吧等)和视频平台。 此外,81.34%的学生会主动通过网络媒体发布原创文章、视频等内容。 可见,算法已经成为大学生网络生活中不可或缺的一部分。 通过与算法的交互,学生的认知、心理和行为也发生了变化。

(一)行为纪律:价值渗透与思想偏差

算法决策自动收集用户数据和属性,利用统计和概率方法进行建模和分析,生成用户画像,平台推送大量相似或相同标签的内容,形成“信息瀑布”。 用户无需人工检索,即可在短时间内获取海量信息。 调查发现,63.16%的学生习惯浏览系统推送的内容,53.88%的学生会通过其他渠道(如社交媒体、资讯类App等)了解更多内容。 机器分发有助于“突破”信息。 例如,该算法会向搜索Python的用户推送工具学习视频以及下载和购买相关软件的类似内容。 但算法本身往往承载着设计者和运营者的价值取向,商业资本对利益的无休止的攫取映射到网络领域,加剧了平台资本主义和科技民族主义的渗透。 在微博评论区、贴吧帖子里,历史虚无主义披上“娱乐”的外衣,对中国历史和民族英雄大肆“嘲讽”、“笑话”。 民粹主义和新自由主义已成为新的“网络罂粟”。 强行宣扬美国“人权”和“自由”,同人文化、码文化、犬儒文化等多重亚文化不断淡化主流价值话语权,算法带来的不同符号景观消解经典、解构权威,导致思想和意识形态领域的交织骚动。 比如,在网络文章创作市场,平台和作者的收入“都与流量挂钩”。 为了提高点击率和阅读量,带有色情、恐怖、纯爱等标签的网络小说应运而生,各种“变”也随之出现。 “抢头文”通过标题党走红,甚至还有“造数党”不惜研究依靠算法批量生产模板和例程,或者将热门文章拆解重写发布再次在自媒体账号上。 这种行为体现了福柯所说的“纪律”。 算法技术构建了一个包括奖励、惩罚、监督、生产标准化和标准化的系统6]193-194。 这就造成了互联网上无序竞争、侵权行为猖獗。 还侵蚀了大学生对智力原创性的尊重,养成了不良的劳动观、金钱观,动摇了努力奋斗的理想信念。

(二)审美恐慌:娱乐化叙事与高阶需求的压抑

算法分发通过生成合成类别、个性化推送类别、排序选择类别、检索过滤类别、调度决策类别等技术向用户提供信息,根据标签之间的映射关系选择人群。 有针对性的画像分析要求用户放弃部分隐私数据使用权,以获得更精准的日常推送或平台特定功能。 例如,打开地理位置可以获取实时天气信息,打开运动步数可以使用健康功能。 调查显示,52.5%的学生接受算法获取“地理位置信息”,34.7%的学生接受算法获取“个人通讯录和联系方式”,36.99%的学生接受算法获取“照片、视频、 ETC。” 。 但技术迭代加剧了对个人生活的进一步侵入,“吃瓜”、“八卦”心态接管了网络传播。 大学生心理尚不成熟。 以浏览微博、看直播、点赞朋友圈为主的“快餐阅读”,实际上夹杂着攀比、嫉妒、失去自我定位等复杂心理因素构成的偷窥欲。 例如,微信朋友圈通过弹出数字红点明确吸引用户注意力,带来“上瘾”的社交窥淫癖。 随着“博眼球”、“抢流量”等浮躁情绪的发酵,平台不断迎合用户个人喜好和价值偏好,一批批搞笑视频、恶搞内容等“电子芥末”被刷新,创造了深度思考和浅层阅读之间的差距。 。 比如,网络上层出不穷的影视评论,都是用“小美女”、“小帅哥”来制造噱头,剧情精简到分钟,整体叙事粗平浅薄。 这种长期的“信息偏向”,使得处于“入行开机”阶段的大学生产生“颅内高潮”,凸显出好奇心、惰性等人性的固有特征。 其中不乏媚俗、粗俗甚至隐性歧视的成分。 集体“娱乐至死”,更不利于文化意义上严肃、深入内容的积累、延伸和传承。

(3)知识陷阱:信息茧与群体信息分离

算法匹配是利用模式串的next()函数计算某个字符与主串之间的移动系数,利用回溯遍历所有需要匹配的内容,实现自动匹配。 关系型数据库MySQL只需一秒就能检索出数百万条数据,不仅节省了时间,而且还可以根据数据反馈随时调整内容。 调查显示,43.61%的学生偶尔会依靠自己在社交媒体(如微信、微博等)中的关系网络、自己信任的机构或个人来完成信息筛选。 平台基于通讯录好友和二次社交关系,可以锁定人群内的同质信息,加强具有相同观点的用户群体的链接和聚合,形成更强大的社区网络。 桑斯坦提出“信息茧”7]218,指出个体被囚禁在自我建构的信息语境中,生活不可避免地被程序化和刻板化。 从心理上来说,大学生过于依赖算法推荐。 他们倾向于阅读和分享符合自己期望的信息,满足自己的需求,增强自我认同感。 他们回避与自己相反、挑战自己或引起不适的信息,不断巩固自己的“舒适区”。 例如,网络上流行的MBTI测试,利用似是而非的性格描述来吸引用户不断点击、阅读。 通过放大描述中一致的部分,混淆不一致的部分,形成“回音室”,将用户困在一个自我固化的“孤岛”中。 类似的偏见以隐蔽的方式介入生活,潜移默化地改变着大学生看待事物和理解事物的方式。 “清傻”的立体表达和“脆皮大学生”的刻板印象,进一步助长了错误信息的集中,营造了同质化氛围。 定性、奇异、极端的信息氛围。 此外,被更多用户查看和喜欢的内容将被优先推送,使得不感兴趣或不被认可的差异化信息越来越难以在社区、圈子和个人之间流动,从而加剧了这一问题。 信息的垄断和碎片化不利于形成更广泛的社会共识。

(4)劳动异化:数据歧视和公共空间侵占

算法筛选建立基于关键词机制的内容识别体系,利用色情识别模型、辱骂模型、泛低质量识别等衡量模型,监控和筛选虚假评论、提及敏感词、恶意内容等用户行为。恶意屏幕垃圾邮件。 例如,腾讯出品的游戏《王者荣耀》的玩家,在聊天区发布“替人出击”、“收徒”等词语,就会受到系统的惩罚,面临封禁甚至账号封禁。 互联网上有数十亿次互动。 以搜索引擎、聚合器、评级系统、监管平台等为代表的“数字把关人”正在逐步取代传统把关人的角色。 其中,“算法中立”的筛选标准难以适应。 复杂多变的语言环境。 调查显示,47.26%的学生曾主动向网络平台举报不良信息,但不良信息发生频率并未下降; 63.01%的学生对互联网平台算法的结果(如用户星级、信用评分等)有异议,希望人工干预重新验证。 大学生深度参与网络生活,贡献个人智力、体力和情感。 其实它也可以算是一种劳动,只是在资本追求利润的过程中,被迫成为资本增值的重要生产资料。 该平台利用大数据“杀死熟悉度”,并对不同群体进行不同定价。 该算法筛选简历并对男性求职者有明显的偏好。 已婚但未怀孕的女性通常得分最低。 金融借贷平台有隐藏的借贷歧视,人工智能有内置的外观歧视。 ,AI机器人发表歧视性言论。 这些数据“扭曲”不仅损害了用户的基本权益,还引发了人们对网络平台公信力和网络信息真实性的新一轮怀疑。 以豆瓣评分为例。 大量“假得令人尴尬”的正面和负面评论成为了粉丝争论的工具。 互联网巨魔免费雇用和发帖是有偿的。 他们非法进行人肉搜索、散布谣言、抹黑行为。 社会公德和公共秩序良好风俗的底线屡屡被突破。 正常的网络安全管理秩序遭到破坏,以“粉红发女孩”网络暴力身亡为代表的网络侵权事件给大学生的身心健康造成了严重的负面影响。

三、回顾与反思:大学生抵制算法“归化”的理性路径

“驯化”一词最早出现在自然生物科学领域。 20世纪90年代,以Leslie Haddon等为代表的学者将“驯化”的概念引入信息通信技术应用领域8]。 随着互联网的深入渗透,算法也在全面深刻地规训人们的生活。 大学生的行为受到数字逻辑和技术逻辑的影响,进而塑造了算法平台本身。 比如,豆瓣“反科技依赖”小组的成员们尝试放下手机,交流戒掉App成瘾的方法和经验,分享回归现实生活的感受。 在线思想政治教育应深入关注算法驯化对大学生思想心理的影响,引发算法结构下人的能动性思考,引导大学生坚定理想信念、强化责任担当、主动作为。成为数字社会信息洪流冲击下的算法。 时代网络信息安全和网络社会生态的建设者、捍卫者和监督者。

(一)理性认知:主流价值取向的确立和巩固

正确的自我认识是对自己的客观评价,包括对外表、衣着、知识、道德、性格、能力等的综合判断。在互联网中,用户的算法意识动态涌现,日常使用大多处于状态间歇性的“技术无意识”9]。 要想摆脱算法对个体的控制,首先要对可能遇到的风险更加警惕,促进自我意识的觉醒。 大学生可以通过多种渠道发现线索,感知算法原理和发生规律,提高对抗科技幽灵的信心,增强数据管理主动性,同时摒弃网络幻想和娱乐的有害影响,以及个人利己主义和拜金主义的意识形态侵蚀。 ,自觉追求崇高的精神境界,树立自尊、自信、理性、平和、平等、和谐的价值观。

思想政治教育工作者要准确把握算法基本概念和底层逻辑,认清反宣传渗透、“颜色革命”等伪装成算法的信息侵蚀,担当起内容把关人角色,牢牢守住互联网意识形态主阵地。 一是用主流价值取向驾驭“算法”,弘扬社会主义核心价值观,将党史故事、党史人物等新鲜素材融入日常话语体系,打造思想政治教育“直播间”和发布时事网络文章等形式,增强主流话语的亲和力和感染力。 二是充分发挥中华优秀传统文化的培育和教育功能,对历史经典、经典进行新的解读和话语转移,赋予其新的时代内涵,以“精忠报国”的经典案例引导学生并以“仁、义、礼、信”塑造良好的个人品格。 三是加强网络道德和网络媒体教育,提高学生批判性思维能力,注重对现代西方文化思潮的分析和识别,通过组织算法应用利弊的辩论和座谈会,防止历史虚无主义、民粹主义、和复古主义。 以及各种亚文化价值观的无形渗透,进一步激发学生对国家的政治认同感和社会责任感。

(二)自我约束:个体经验的调节与辩证同构

自我约束是指运用意志的力量有目的地克服自身性格弱点,从而控制和调节外在行为。 算法成瘾迫切需要个体从网络狂欢所营造的虚假享受中清醒过来,积极克服自身欲望,采取理性行为进行抵制。 大学生可以通过截图代替收藏、清除收藏夹、清除缓存等方式来对抗算法造成的“精神瘾”; 面对算法国产化,大学生也应牢固树立网络安全观念,严格遵守网络道德和网络空间秩序,合理控制上网时间,理性识别网络信息,理性表达网络意见,不断提高网络安全意识。提高你的认知水平和媒介实践水平,增强内心的专注力,避免精神空虚。

思想政治教育者必须理性看待算法工具对大学生的影响,坚定政治原则和立场,坚持正确舆论引导,引导学生规范网络行为,促进思想道德素质、科学素质协调发展。以及文化素质和心理健康素质。 一是制定《大学生上网行为规范》、《网络文明公约》等网络管理规定,通过案例教学、情景模拟、专题研讨、实践演练等方式培养学生的网络思维,强化学生的网络思维。网络媒体领域的道德底线和管理界限的教育,增强了学生对危机预防的认识。 其次,提高互联网上热点的积极和积极的指导以及公众舆论的重点,遵守“结合救济和障碍,专注于救济”的原则,并积极建立公众舆论主题和议程来帮助学生尽可能合理地表达他们的个人要求和意见。 减少八卦和虚假新闻的扩散空间。 第三,我们应该关注人文护理和心理咨询,关心学生的合法权利和利益,并通过定期进行心理评估,组织心理在线咨询并启动心理援助计划(EAP)来帮助学生解决问题,促进,促进他们的问题。他们的内在和谐,并指导他们积极抵抗互联网。 文化的商业化和粗俗化,保持健康,上升的文化品味,美学品味和人文质量。

(3)反向驯化:虚拟符号的创新和含义表达

算法可以看作是驱动行为规范的治理工具。 从这个意义上讲,个人的主观计划将形成算法的“反驯化”。 大学生的创建,生产和传播有价值且有意义的在线作品将促进自我完善,并促进信息差异化和“重新居中”。 当算法与自己的“技术故意结构”形成信息岛时,大学生可以使用空间想象力来干预与算法的互动过程,扩大在虚拟和真实的结合中思维和理解的扩展,并实现知识的流动从圆圈出来。 此外,算法测量的存在可能会迫使大学生刺激其内在的创造力,发展诸如交叉使用多个媒体平台之类的主动行为,更多地参与信息共享,故意留下“泛池”的痕迹,并积极修改和修改和修改和修改和优化自己的““算法肖像”,以增加对异质信息的访问,并从网络生产和传播的边缘转移到中心。

意识形态和政治教育者必须充分掌握算法功能与意识形态和政治教育之间的融合,尊重和理解学生的精神和文化需求,遵循他们的认知特征和接受规则,并进行讲话交流,并表示反映学生价值需求的表达方式并突出符号的组成。 。 首先,创新叙事结构和语言风格,主动使用活泼的媒体表达符号,例如表情符号,表情符号和与个别学生交谈的障碍,从学生最喜欢的动画,综艺节目和现场广播中选择教育材料,并改善内容供应供应。 。 接近学生的生活并建立情感纽带。 第二,基于Yiban,Wechat,Weibo,Bilibili,Douyin等新媒体平台等新媒体平台,创建一个多层次,全能和三维在线媒体通信矩阵并说出来,并利用媒体进行互助弥合“流通”之间的差距。 第三,建立一个青年网络文化管理平台,将学生纳入主流沟通结构并发挥积极作用。 同时,我们鼓励价值与广泛的团体的参与,指导原始的,合规的第二代作品和自制作品,释放学生的创造力,并进一步刺激他们的活力和热情参加广泛的网络文化建设。

(4)混合人与技能:亲社会行为和无私取向

亲社会行为,也称为帮助行为,通常是指符合社会期望并对他人,团体或社会有益的所有行为。 由于社会教育,大学生自愿向弱势群体表达善意,并提供帮助,共享,合作,舒适,同情,关怀,谦卑等。这种帮助行为更有可能在在线虚拟社区中存在。 寻求者和助手隐藏在虚拟身份后面,可以彼此转变并同时存在。 大学生渴望迅速成长,获得社会认可并从外界获得尊重。 通过社交共享,资源共享,加入相互援助团队并提供经验支持,他们的社交互动也转变为实现和突破自我价值。 这与Tang Zheng等人提出的“人类技术协会”一致。 人和技术相互塑造,算法输出的结果是两者之间关节相互作用的产物,并且呈现了相互嵌入,协同和稳定性的共生关系10]。

意识形态和政治教育者必须正确使用算法工具来积极地指导学生找到社会所期望的身份和角色,帮助他们提高人格,形成无私和互惠的亲社会倾向,并将相关行为扩展到现实社会,以解决现实生活中的现实生活冲突并促进公共互动空间的扩展。 首先,通过建立在线垂直社区和组织在线跳蚤市场来鼓励学生参与公共事务的监督和管理,并将理性意见和建议转变为实用项目,以培养他们在学校和学校的信任,从而提高学生的功效感社会。 。 其次,使用诸如“ Internet +”之类的竞争模型来指导学生将自己的创造力和想法转变为可孵化的企业家项目,继续培养有益于大多数人的产品,承担帮助他人的责任,并促进解决实际社会问题的解决方案。 第三,改善基于在线媒体平台的注册,审查,监督和评估机制,通过多方联系和合作消除单个评估系统,提高社会评估共识,允许学生减轻社交焦虑,充分利用他们的才能,并形成多样化的追求。

参考:

1]中国互联网网络信息中心。 第52卷“有关中国互联网发展的统计报告” EB/OL]。 https:///n4/2023/0828/c88-10829.html。

2] Hou Yubo。 社会心理学M]。 北京:北京大学出版社,2018年。

3]太阳江。 “ HE WEI新闻奖” M]杰出选择。 北京:中国政治与法学大学出版社,2017年。

4] Baudrillard。 消费社会M]。 由Liu Chengfu和Quan Zhigang翻译。 南京:南京大学出版社,2014年。

5] Yan Jinhong,Chen Jingfei。 网络分层对青年社会主义核心价值观的培养的挑战和反应J]。 中国道德教育,2023年(7)。

6]福柯。 纪律与惩罚:监狱的诞生M]。 由Liu Beicheng和Yang Yuaning翻译。 北京:生活·阅读·新知识Sanlian书店,2003年。

7] Xia Deyuan。 沟通焦虑m]。 上海:上海科学技术文献出版社,2016年。

8] Haddon L.研究远程办公室中的信息和通信技术J]。 计算机科学,1994年。

9] Hong Jiewen,Chen Rongwei。 意识刺激和规则想象:用户抵抗算法的战术依赖性和实用途径J]。 新闻与传播研究,2022(8)。

10] Tang Zheng,Duan Jingwen,Yan Yunyi。 双重驯化和人类技能的混合:从驯化的角度重新定义算法J]。 学术研究,2022(4)。

结束

文章评论