二次元游戏定义的分歧:老玩家与新一代的不同认知

“2D游戏”这个词对于大家来说并不陌生,但是却很少有人能够解释清楚什么是“2D游戏”。不仅对于这个概念的定义并没有统一的认识,而且近年来它被广泛使用,不同人群对于它的认知也进一步出现分歧。

对于长期涉足游戏领域的资深游戏玩家来说,“二次元游戏”的代表无疑是那些改编自知名动漫、手握版权大厂制作运营的游戏,尤其是《圣斗士星矢》、《火影忍者》等热门老IP,专攻“老2D迷”的情怀。

但在新一代“二次元”玩家眼中,则完全是另一回事——《BanG Dream!》《明日方舟》《原神》等都是典型的“二次元游戏”,大多为新鲜的原创IP,以人物设计、世界观为核心的“数据库”消费模式,同时推行跨媒体多方联动。

两者的差异不仅仅在于作品本身的新颖性,更在于画面风格和操作方式的不同,不过它们都被称为“二次元游戏”,以至于如今背上这个标签,很难想象会是一款怎样的游戏。

在前不久的TapTap年度游戏发布会上,知名手游厂商DeNA公布了两款风格迥异的“二次元”IP新游戏——《勇者斗恶龙:大辅的冒险》与《命运的回声》,这可以作为一个鲜活的例子。

曾被埋没的杰作

先说说《勇者斗恶龙:大冒险》(以下简称《大冒险》),这个名字对于国内观众来说可能比较陌生,毕竟这部30年前的动漫并没有像同期其他大作一样,负盛名地大规模引进国内。

但它的来头肯定不小,国内一些观众更熟悉的是它的另一个名字——《龙之谜》。

1989年,刚刚发售不久的《勇者斗恶龙3》正如火如荼地成为日本当之无愧的“国民级RPG”,还推出了小说、动画等周边作品,其中由三条陆作词、稻田宏作图的《勇者斗恶龙3》《勇者斗恶龙日之大冒险》直接登上了《周刊少年Jump》。

很显然,这部衍生漫画原本只是游戏的宣传广告,故事大体框架继承了“勇者集结队友打倒魔王”的套路,照搬了大部分怪物和法术设定,就连画风也和游戏一脉相承——相信很多人都知道,《勇者斗恶龙》系列的人物设计全部出自漫画家鸟山明之手,而当时鸟山明的《龙珠》也在《周刊少年Jump》上连载。

这样的“竞争”显然对《大义灭亲》不利,在不了解情况的观众看来,难免有一点山寨《龙珠》的味道。

尽管有这些制约因素,《达伊的冒险》还是取得了意想不到的成功,除了《勇者斗恶龙》增添的人气外,主要还是得益于漫画本身的优秀品质。

一方面,作为衍生作品,它恰当地补充了游戏未能展现的内容:战斗中双方如何根据情况灵活使用法术和道具,如何配置队友和武器装备——这些在回合制游戏中不过是几个按键而已,但《大伊的冒险》却将它们融入到了实战之中,在那个“游戏小说”尚不稀少的年代,能看到如此生动地再现RPG游戏体验的漫画还是让人耳目一新的。

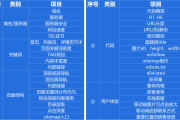

很多动漫的战斗场面被诟病为“回合制”,过于死板。但真正源自回合制游戏的《大伊的冒险》却很少给人这样的感觉。如何安排体力和魔法的消耗,是战斗的关键。战斗中需要注意的要点

同时,《大义的冒险》也是一部叙事扎实的作品。不仅人物塑造功力深厚,既有一路勇猛的“王者勇者”主角,也有像波普一样胆小但也能成长的队友。即便是反派人物也很少刻板,大多活灵活现,充满真情实感。故事以刺激的动作场面展开,时而有斗智斗勇的反转,吊足读者胃口,让人想一口气看完。

配角波普从一个逃亡的懦夫成长为一个伟大的巫师,他的经历作为一部作品的主角并不过分。

于是,《大衣的冒险》迅速成为《周刊少年Jump》中人气最高的漫画之一,与《灌篮高手》、《幽游白书》等著名作品争夺人气排行榜冠军,并由此得到了改编成动画的机会,但可惜却遭遇了史上最离谱的“停刊”事件之一。

那个时期堪称《周刊少年Jump》的黄金时代,只有人气极高的作品才得以动画化。

1991年版的《大伊的大冒险》由东映制作,在TBS电视台周四黄金时段播出,动画基本还原了原作的精髓,获得了极高的人气,收视率节节攀升。然而,就在故事情节越来越深入人心的时候,TBS电视台却因为其他日子黄金时段收视率不佳,决定推出“赌社会运气”的计划:原定的黄金时段节目全部停播,改为每天邀请一位艺人参加综艺节目。《大伊的大冒险》自然也未能幸免,在剧情最精彩的时候草草收尾,在第46集戛然而止。

以经典的“冒险继续”方式砍剧,至今已过去30年;而当初拍大腿想出来的“拯救社会计划”,根本没有起到提升收视率的作用,维持了一年多也难求一败

也许正是因为这段曲折经历,《大义的冒险》在上世纪 90 年代并未被引入国内,只在沿海城市的少数电视台播出,受欢迎程度自然远不及同时代的作品。不过这部漫画还是以《龙之谜》、《新龙珠》、《阿呆大冒险》等为名通过盗版传入国内,并凭借精彩的剧情,依然成为少数人的情怀。

如今在二手书网站上还能找到不少那个时候的盗版漫画,《龙之谜》也是国内不少人对《勇者斗恶龙》系列的启蒙作品。

令人意外又悲伤的重逢

漫画《大义的冒险》最终连载为37卷,历时7年,销量超过4700万册,而1991年动画版的内容只占整个故事的1/4左右,因此再次动画化的呼声一直很强烈,其影响还在持续。

漫画中登场的原创技能、魔法,后来被多次“改编成常规游戏”,成为系列传统的一部分;最新作品《勇者斗恶龙11》中作为关键要素的“勇者徽章”,也明显带有漫画中“龙骑士徽章”的影子;而在《勇者斗恶龙怪兽系列》等衍生作品中,戴等人也时不时客串登场,享受着近乎与正篇主角同等的待遇。

《勇者斗恶龙11》中主角的剑术风格是对漫画中“阿方流剑术”的反向致敬。

即使在《勇者斗恶龙》系列以外的作品中,大也作为知名动漫角色参与过合作。

格斗游戏《Jump Fights》选取了历年《周刊少年Jump》的人气角色,而戴是首发阵容之一

直到去年年中,《达伊的冒险》终于宣布全面重启的消息,作为《勇者斗恶龙》系列自第十一部原作以来最重大的项目,该项目将包括动画重制、前传漫画、各平台游戏等一系列新作品。

期待已久的新版动画终于问世,期待已久的粉丝们现在心里也有些忐忑不安——一方面,大家都知道最近不乏“复工”动画,但普遍诚意不足、质量平平;《大伊的大冒险》又将是一部百余集的长篇连续剧,如何保持稳定的质量将是一次艰难的考验。

时隔30年再次动画化

集结了东映最优势资源的新版动画自去年10月开播以来,不仅没有像很多人担心的那样一鸣惊人,反而不时出现制作水准高于往年的“精装剧集”。因停播而无法继续播出的战斗片段,仿佛是发泄了压抑了三十年的怒火。几乎整整三集都充斥着令人眼花缭乱的高质量动作场面,简直让人惊心动魄。

在众多优秀艺术家的帮助下,加上流畅的3D与手绘制作的结合,新版《达伊的冒险》拥有非常有张力的画面表现。

可以说《大伊的冒险》是近年来各方面实力最强的动画翻拍之一,毫无疑问是整个动画界的顶级作品。结果闹得沸沸扬扬的却是新版动画——因为同样有主角被训练劈开巨石的剧情,《大伊的冒险》被部分新生代观众怀疑是抄袭《鬼灭之刃》。

社交网络的冷嘲热讽并非个例

这当然是无稽之谈,很快就被驳斥了,同时也引发人们的感叹:“恐怕现在新老动漫迷对这个行业的理解已经完全不一样了。”

还有一个很有意思的数据:除了收视率稳定之外,《达伊的冒险》自开播以来,一直高居“电视动画收视率”榜单首位。

“录制率”这个数据对于国内读者来说可能比较陌生,但在日本,由于家用录像机比较普及,只要事先设定一个定时器,就可以自动录制电视节目。很多家庭,尤其是老一辈的动画迷,至今仍通过这种方式收看电视节目。这是一种将动画节目保存下来,有空再看的方法。因此,“录制率”就如同“收视率”,是一部作品受到大众关注程度的重要参考。

当然,这种方式也有它的不便之处,一个经典的例子就是《魔卡少女樱》大结局播出的时候,上期节目的相扑比赛竟然被延迟了五分钟,导致很多人不仅没看到两位彪形大汉在最后关键时刻将剧情戛然而止,还引发了一阵尖叫

如果打个比方,如今依然以这种方式观看动画的观众,和国内依然坚持通过下载渠道观看动画的粉丝有些相似,可以说是“老2D迷”,《戴大冒险》这类老派、经典的作品正是他们喜欢的。

这一现象也体现了“新旧2D”群体的分化。

两朵花齐放的“二次元游戏”

新动画的优秀品质证明了这次重启计划的重要性,自然也让大家对尚未公布的游戏充满期待,其中最先公布的便是DeNA与SE联合推出的手游《勇者斗恶龙:日之大冒险》。

从目前发布的宣传片来看,《大伊的冒险》手游和动画一样,将采用“三渲染二”技术,通过精细3D还原手绘风格,展现原作中的精彩剧情。

不同的是,在游戏中玩家还可以化身为勇者,加入主角的队伍,与戴、波普、修克尔等人并肩作战,在三线战场上勇往直前,共同击退魔王军的进攻。

各方面来看,《勇者斗恶龙:戴的冒险》都符合老派二次元手游的画风:注重经典剧情与人物的还原,同时在玩法上也追求爽快的动作类型,力求让玩家体会冒险的滋味,重温那些令人感动的时刻。

与《达伊的冒险》同期公布的另一款游戏《命运的回声》则截然不同。

《Fateful Echoes》是DeNA在今年上半年推出的重磅项目,简单来说就是以“古典音乐拟人化”为核心的全新跨媒体IP,即便大家对于“拟人化”已经耳熟能详,但如何将“古典音乐”这样一个抽象的元素具体化表达出来,还是比较新鲜的,引发了不少人的好奇。

不过自此企划最初公布以来,故事和设定的细节始终保持神秘,只给出了最基本的世界观设定:在不远的未来,为了抵抗未知的外星人,身体蕴含着音乐的力量,乐队的“玩家”们在“指挥家”的带领下展开战斗。

而是通过艺术、音乐、短片等宣传手段,不断带来感官刺激,逐步将组装好的制作阵容推向风口浪尖。

比如游戏人物形象设计就由知名新生代艺术家LAM担纲,这位时常位居Pixiv人气榜首的艺术家,以用色大胆、丰富著称,尤其擅长刻画人物的眼眸,极具辨识度,而“演员”们也同样抢眼。

游戏的海报女郎代表贝多芬的《第五交响曲》,配音演员是本户枫

作为企划的核心要素,游戏在音乐方面汇聚了三代音乐大师——《樱花大战》系列主创之一广井亲王、《三国志14》编曲人坂本英二、Nico的前钢琴手触手猴,他们一起探索如何以“二次元”的形式演绎《命运》《卡门》《胡桃夹子》等古典音乐的魅力。

日本著名指挥家栗田宏文负责了游戏的“音乐审核”——这是一个相对冷门的工作,主要邀请专业知识深厚的音乐家对游戏中的音乐相关内容进行审核,包括历史背景、原曲的理论基础、常见的演奏习惯和方法等,为游戏中古典音乐元素的再创作提供指导和建议。

作为指挥家,栗田宏文一直致力于推动交响乐与游戏音乐的融合,曾担任《怪物猎人15周年》、《逆转裁判》等多场游戏主题音乐会的指挥。

这些音乐人共同努力的第一个成果,便是游戏的主题曲《SYMPHONIA》——这首歌在作曲过程中融入了贝多芬第五交响曲中的乐句,并由资深歌手中岛美嘉倾情演唱,结合歌词与画面,呈现出游戏整体华丽动听的基调。

如上所述,《命运的回声》是一个跨媒体项目,除了游戏之外,动画《takt op.Destiny》也将于10月开播,负责制作的公司是MAPPA和Madhouse。

这里不得不说,新一代“二次元”爱好者们所喜爱的作品对于美术风格的偏好也是很明显的,通常表现为冷色调、高饱和度的厚重色彩、清晰的轮廓以及带有HDR效果的高亮度画面,呈现出干净细腻的质感。而人气正旺的MAPPA,则是打造这种风格的高手。

MAPPA 的《咒术回战》广受好评,其漫画成功接替《鬼灭之刃》,目前是 Jump 上最受欢迎的连载作品之一。

Madhouse 是出品过《一拳超人》第一季的老牌动画工作室,就连 MAPPA 的大部分创始人也来自 Madhouse。两家公司目前都是日本动画技术与艺术风格领域最前沿的探索者,此次是两者时隔多年再度联手。

最新的《Takt Op. Destiny》动画预告片,让这款游戏被不少玩家视为下个赛季的种子选手。

宣传方面,《Fateful Echoes》经常在社交平台上展示游戏制作的幕后细节,比如艺术家如何绘制主角的肖像、音乐制作人使用什么样的乐器、分享视觉设计人员的柏林实地考察故事……以增加玩家的参与感。

这样的互动确实能拉近我们与观众的距离。

在前不久参加BW线下展会的时候,《命运的回响》也因为慷慨赠送精美周边给参观者留下了深刻的印象。

正是凭借这种多媒体的宣传方式,还未正式上映的《命运回声》就收获了众多关注。

相较于《勇者斗恶龙:戴的冒险》,我们能感受到《命运的回声》作为“新一代二次元游戏”的显著特征:不仅在视效、音乐等方面更加贴近当下年轻人的喜爱,游戏的视效、音乐等信息也都以碎片化、数据库化的方式展现,同一计划下的不同项目紧密相连、相得益彰,并不着急将游戏直接展现在人们面前,而是花时间寻找能够击中受众喜好的细节突破。

如果说《勇者斗恶龙:戴的冒险》这样的作品就像是直白的小说,靠着正统的故事赢得玩家的喜爱;那么《宿命的回响》这样的新生代IP则注重与玩家的互动,内容的呈现更像是一本词典,玩家可以根据自己的喜好自发地串联起不同的条目,发掘背后的故事。

结论

“设定”是服务于“故事”,还是“故事”丰富“设定”,可以说是新旧“二次元”作品的一个明显区别,这里的设定不仅包括世界观,还包括角色塑造和长线IP运营。

但显然,两者并不矛盾。

从制作方角度来看,无论是老派的东映,还是特色鲜明的MAPPA或Madhouse,并非每一部作品都能让人满意,在开发过程中也有“崩盘”和“表现不佳”的时刻。美术风格各有迎合各自市场,也都是基于对自身优势资源的总结和利用。而尽管表现风格不同,但双方在“3D渲染2”和“3D与手绘结合”等技术层面都有追求,在探索上亦是如此。

《大义的冒险》大胆采用手绘与3D之间的频繁转换,这一经验将使整个行业受益

对于受众而言,新旧“ACG”不应成为固定的标签,总有不少年轻观众热衷于品味老动画,愿意尝试新风格的游戏玩家也活跃在网络上各处。

就像之前有位艺术家在推特上发文,遇到两个小学生在讨论漫画,其中一个说“鬼灭之刃和咒术回战都过时了!最火的还是鬼灭之刃!”他很惊讶。回复里有人说,他是在听到一些小学生讨论《大冒险》时,才知道这部作品时隔30年再版的。

这让人感受到文化美学或许真的存在“轮回”,优秀的作品是可以跨越时间的。

文章评论